我被老头给添的直叫过程:近日,社交媒体上流传一段引发热议的视频,内容涉及不当行为,引起网友广泛讨论

引言

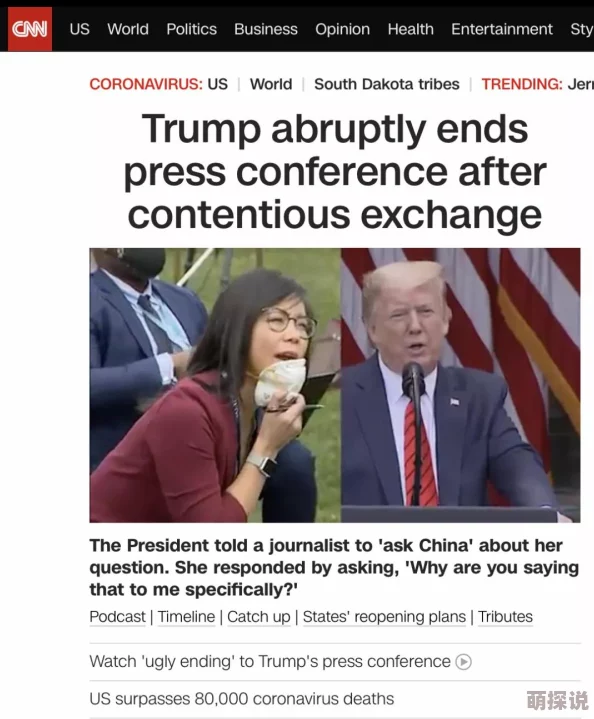

最新消息显示,社交媒体平台上又出现了一段引发广泛关注的视频,内容涉及不当行为,引起了网友们的热烈讨论。这一事件不仅让人们对网络环境中的道德标准产生了反思,也促使大家重新审视社交媒体在传播信息时所承担的责任。

不当行为的影响与反响

视频中展示的不当行为迅速引发了公众的愤怒和谴责。许多网友在评论区表达了自己的看法,有的人认为这种现象是社会风气日益恶化的表现,而另一些人则指出,这种情况并非个例,背后隐藏着更深层次的问题。一些心理学研究表明,不当行为往往源于个人内心的不安和社会环境的压力。例如,根据某项研究,长期处于高压状态下的人更容易表现出攻击性或不当行为。

与此同时,一些专家也开始分析这一现象可能带来的长远影响。社交媒体作为信息传播的重要渠道,其内容不仅会影响用户的情绪,还可能改变他们对社会规范和道德标准的认知。有研究指出,当负面信息频繁出现时,会导致观众逐渐麻木,对类似事件产生“习以为常”的态度,从而降低其对不当行为的敏感性。

不少网友对此表示担忧,他们认为这样的趋势如果得不到遏制,将会对年轻一代造成消极影响。一位名为小李的网友提到:“我们不能让这些负面的东西成为常态,否则我们的孩子将来该如何面对这个世界?”这番话引发了大量点赞与转发,让更多人意识到问题的重要性。

社交媒体与道德责任

随着社交媒体的发展,人们越来越依赖这些平台获取信息。然而,这也带来了一个重要问题:平台是否应承担相应的道德责任?一些学者提出,社交媒体公司应该加强内容审核机制,以防止不良信息扩散。根据某项调查,大多数用户希望看到更加严格的信息管理政策,以保护青少年免受有害内容影响。

然而,也有观点认为过度监管可能限制言论自由。一位匿名评论者表示:“我们需要的是开放的平台,而不是被审查的信息。”这种矛盾使得关于如何平衡自由与安全的话题变得复杂。在此背景下,一些国家已经开始探索立法手段,希望通过法律框架来规范网络空间中的言论和行为。

此外,还有专家建议,通过教育提升公众素养也是解决问题的一种有效方式。他们强调,在学校教育中加入有关网络伦理和数字公民意识课程,可以帮助年轻人在使用社交媒体时做出更明智、更负责任的选择。这种方法不仅能提高他们辨别真伪信息能力,还能增强他们抵御负面影响的能力。

网友心得与推荐程度

对于这一事件,不少网友分享了自己的心得体会。有的人表示,通过观看视频,他们更加清楚地认识到了自身在使用社交媒体时需要保持警惕。一位名叫小张的小学生说:“我以后一定要多想想再转发那些视频,不然就像是在帮坏人宣传一样。”

同时,也有一些用户推荐了一些相关书籍和资料,希望能够帮助更多人理解这个复杂的问题。例如,《网络时代的新伦理》一书深入探讨了数字时代下个人、社会及技术之间关系,为读者提供了一系列思考角度。此外,还有不少在线课程专注于提升数字素养,使参与者能够更好地适应快速变化的信息环境。

尽管各方意见不同,但可以看出,对于如何处理不当行为以及维护健康网络环境,每个人都抱有期待。无论是从个体还是集体层面,我们都有必要积极参与到这一讨论中去,共同寻找解决方案,以确保未来互联网空间更加安全、友好。

相关问题解答

为什么不当行为在社交媒体上如此普遍? 不当行为之所以普遍,与多个因素有关,包括匿名性、缺乏直接后果以及群体效应等。当用户觉得自己不会受到惩罚时,更容易采取极端或冒犯性的举动。同时,群体效应也使得个别人的错误行动得到放大,从而形成一种“跟风”现象,加剧事态发展。

怎样才能减少网上的不良信息传播? 减少网上的不良信息传播,需要多方面共同努力。首先,平台方需加强内容审核机制,提高算法智能化水平;其次,加强公众教育,提高网民识别虚假信息及其危害性的能力;最后,各界人士需积极举报违法违规内容,共同营造健康、安全的信息环境。

家长该如何指导孩子正确使用社交媒体? 家长可以通过建立开放沟通渠道,引导孩子分享他们在网上遇到的问题。同时,可以利用家庭时间一起学习关于网络安全和隐私保护知识,让孩子了解潜在风险,并培养他们独立判断能力。此外,还可鼓励孩子参与线下活动,以减少过度依赖电子设备带来的负面影响。

参考文献:

- 《网络时代的新伦理》

- 《数字公民:构建健康互联网文化》

- 《心理学视角下的不良行为成因分析》